Затмения Солнца относятся к таким явлениям природы,о дне наступления которых заранее известно.Астрономы всегда тщательно готовятся к наблюдениям затмений,а в места,где они видны,снаряжаются специальные экспедиции.

...Наступает день затмения. Природа живет своей обычной жизнью.В синем небе ярко сияет Солнце.Ничто не предвещает грядущего события.

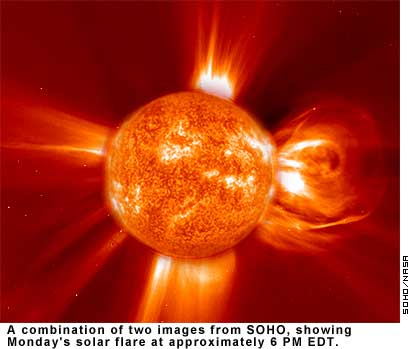

Солнечная корона

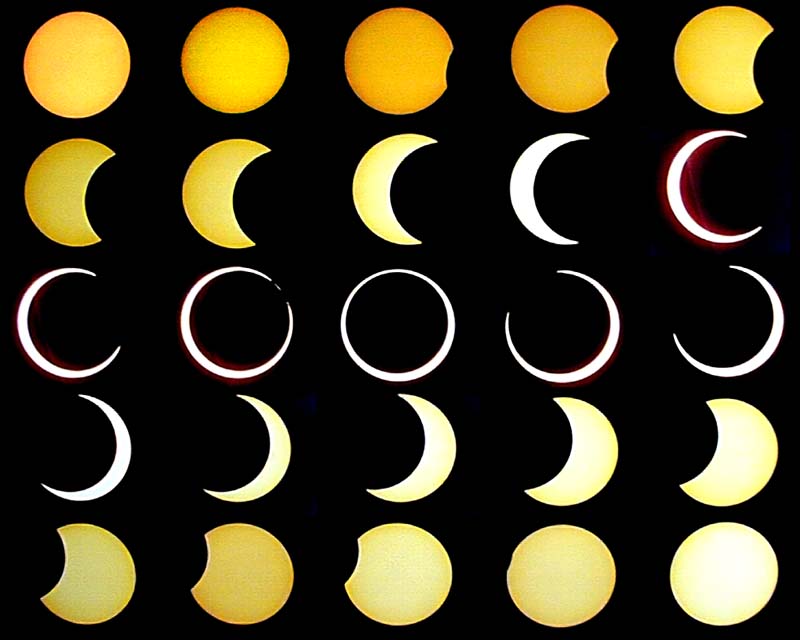

Но вот на правом краю Солнца появляется ущерб.Он медленно увеличивается,и солнечный диск принимает форму серпа,обращенного выпуклостью влево.Солнечный свет постепенно ослабевает.Становится прохладнее.Серп делается совсем тоненьким,и вдруг эта узенькая дуга распадается на две,и наконец за черным диском исчезают последние яркие точки.На всю окружающую местность ложится полумрак.Небо принимает ночной вид,на нем вспыхивают яркие звезды.Вдоль горизонта появляется кольцо оранжевого оттенка.

Но вот на правом краю Солнца появляется ущерб.Он медленно увеличивается,и солнечный диск принимает форму серпа,обращенного выпуклостью влево.Солнечный свет постепенно ослабевает.Становится прохладнее.Серп делается совсем тоненьким,и вдруг эта узенькая дуга распадается на две,и наконец за черным диском исчезают последние яркие точки.На всю окружающую местность ложится полумрак.Небо принимает ночной вид,на нем вспыхивают яркие звезды.Вдоль горизонта появляется кольцо оранжевого оттенка.Это наступило полное солнечное затмение.На месте погасшего светила виден черный диск,окруженный серебристо-жемчужным сиянием.Напуганный внезапно наступившей темнотой звери и птицы замолкают и спешат укрыться на ночной покой,многие растения свертывают листья;несколько минут длится необычная темнота,и вновь вспыхивают яркие солнечные лучи.В тот же миг исчезает серебристо жемчужное сияние,гаснут звезды.Словно на заре,поют петухи,возвещая о наступлении дня.Вся природа опять оживает.Солнце снова принимает вид серпа,но теперь уже повернутого выпуклостью в другую сторону,как серп «молодой» Луны.Серп увеличивается, и уже через час в небе все как обычно.Посмотреть прохождение полного солнечного затмения можно здесь и здесь.Солнечное затмение — очень величественное и красивое явление природы.Никакого вреда растениям,животным и человеку оно,конечно,причинить не может.

Полоса полного солнечного затмения 22 июля 2009 года прошла по Индии, странам Индокитая и самому Китаю, а затем покинула материк и дальше пройдет по Тихому океану, зацепив некоторые кусочки суши, в частности мелкие острова Японии. Максимальная продолжительность затмения будет рекордной для XXI века – 6 мин. 39 сек., но это произойдет в океане. Наиболее оптимальное место для наблюдения этого затмения на суше – побережье Китая вблизи города Шанхай – здесь продолжительность полной фазы достигает 5 мин. 55 сек

Полное солнечное затмение.Максимальная фаза.

Не зная причин затмений,невежественные люди дорисовывали наблюдаемую картину своим воображением.Одни полагали,что солнечные затмения представляют собой особые знамения,другие видели в этом явлении нападение на Солнце огромного чудовища-дракона,пытающегося сожрать небесное светило.Малодушные в панике разбегались,стремясь укрыться от солнечного затмения и гнева богов,а более храбрые,стремясь спасти Солнце от дракона,быстро вооружались подручными средствами-бубнами,барабанами,кастрюлями,сковородками,луками со стрелами,копьями и камнями,словом,всем тем,что сразу попадалось под руку,и,подняв невообразимый шум,метали стрелы,копья и камни в чудовище.И к радости своей скоро обнаруживали,как из-за черной круглой заслонки на небе снова появляется узкий солнечный ceрп,исчезают звезды и лучистое сияние,быстро светлеет и наконец Солнце снова принимает свой обычный вид.С радостью люди расходились по своим делам,довольные тем,что спасли Солнце от несчастья.И если через много лет опять повторялось солнечное затмение,то,имея уже опыт в "спасении" Солнца,снова прибегали к тем же действиям.

В древних крупных централизованных государствах,при их правителях,были придворные жрецы-астрологи,которые были обязаны вести наблюдения за небом и по расположению светил предсказывать наступление небесных явлений,благоприятствующих или препятствующих жизни государства и действиям правителей.С астрологами обязательно советовались перед принятием важных государственных решений,и горе было тому астрологу,который неверно предсказывал исход предполагаемых действий.Вполне понятно,что хорошо изученные периодические явления астрологи предсказывали правильно и заслуживали похвалы своих повелителей,но остальные их предсказания и советы были всегда туманны и неопределенны.

В старинной классической китайской книге "Шуцзин"("Книга истории")рассказывается о том,что согласно древним летописям "В первый день последнего месяца осени Солнце и Луна неожиданно встретились в Тереме".Терем-это древнекитайское созвездие,включавшее в себя некоторые звезды теперешнего созвездия Скорпиона и некоторые слабые звезды созвездий Змееносца и Весов.Неожиданная же встреча Солнца с Луной означала солнечное затмение,не предсказанное астрономами.В той же книге сказано,что это солнечное затмение произошло в пятый год правления императора Чунг-Канга,четвертого императора из династии Хена,столицей государства которого был город Нгани.Государственные же астрономы Хи и Хо не сумели предсказать этого затмения и не выполнили полагавшихся в подобных случаях действий.Среди сановников и населения от неожиданности поднялась паника,приведшая к беспорядкам,за что оба астронома,обвиненные в пьянстве и пренебрежении служебными обязанностями, были казнены.Но именно это солнечное затмение в Древнем Китае в царствование Чунг-Канга было первым солнечным затмением,упоминавшимся в древних китайских летописях.Но когда оно произошло по нашему календарю?На этот вопрос летописи, естественно, не дают ответа.

Правда,историческими исследованиями удалось установить,что император Чунг-Канг принял правление государством около 2160 г. до н. э.,но большей точности добиться, казалось,было невозможно.И все же эта задача была точно решена астрономией.В середине XIX века несколько астрономов выполнили колоссальный труд по вычислениям обстоятельств прошедших и будущих солнечных и лунных затмений.Эта работа была проведена не только в помощь историкам для установления дат исторических событий по упоминаемым в старинных летописях затмениям,но и для изучения движения Луны в далекую от нас древнюю эпоху.Проведя вычисления обстоятельств солнечных затмений для города Нгани,астроном Т. Оппольцер установил,что за весь 280-летний период времени с 2193 по 1914 г. до н. э. в этом городе было только одно солнечное затмение,во время которого Солнце находилось в созвездии Скорпиона:оно произошло 22 октября 2137 года до н. э.. началось через 19 минут после восхода Солнца и в 7 часов утра достигло наибольшей фазы (было покрыто 85% солнечного диска),при которой уже заметно ослабление солнечного света и Солнце выглядит серпообразным.Вычисление обстоятельств этого затмения помогло установить,что император Чунг-Канг вступил на престол в 2141 г. до н. э.,и тем самым установить эру древнекитайского календаря того периода времени.

Земля и Луна образуют двойную планету, описывающую вальсообразное вращение вокруг общего центра, который находится внутри Земли ближе к поверхности на расстоянии от центра около 0,7Rземли . Луна не может упасть на Землю из-за наличия центробежной силы.

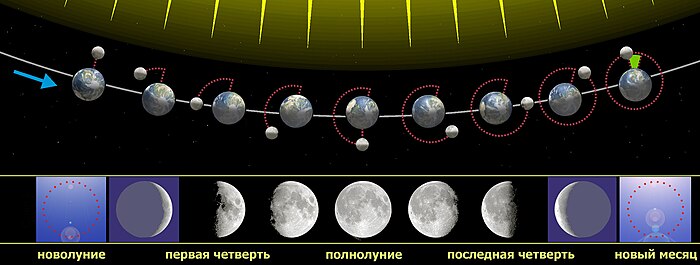

Луна вследствие вращения вокруг общего центра и действия силы притяжения вызывает приливы во всех оболочках Земли, особенно проявляющиеся в гидросфере. На высоту прилива наибольшее влияние оказывает фаза Луны ( новолуние и полнолуние, первая и последние четверти). Одновременно с лунными существуют и солнечные приливы, но приливообразующая сила Солнца меньше в 2,2 раза. Лунные приливы тормозят осевое вращение Земли, постепенно удлиняя земные сутки. Наиболее высокие приливы и низкие отливы наблюдаются в сизигии (фазы новолуния и полнолуния), наименьшие - в квадратуры (фазы первой и последней четверти Луны)

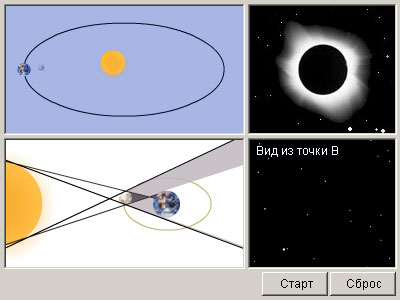

Объяснение возникновения затмения Солнца.

Во время солнечного затмения между нами и Солнцем проходит Луна и скрывает его от нас.Рассмотрим подробнее условия,при которых может наступить затмение Солнца.Наша планета Земля,вращаясь в течение суток вокруг своей оси одновременно движется вокруг Солнца и за год делает полный оборот.У Земли есть спутник— Луна.Луна движется вокруг Земли и полный оборот совершает за 29,5суток.Взаимное расположение этих трех небесных тел все время меняется.При своем движении вокруг Земли Луна в определенные периоды времени оказывается между Землей и Солнцем.Оказавшись между Землей и Солнцем,она, словно громадная заслонка,закрывает собой Солнце.

Оказавшись между Землей и Солнцем,она, словно громадная заслонка,закрывает собой Солнце.В это время та сторона Луны,которая обращена к Земле,оказывается темной,неосвещенной.Следовательно,солнечное затмение может произойти только во время новолуния.В полнолуние Луна проходит от Земли в стороне, противоположной Солнцу,и может попасть в тень,отбрасываемую земным шаром.Тогда мы будем наблюдать лунное затмение.Среднее расстояние от Земли до Солнца составляет 149,5 млн.км,а среднее расстояние от Земли до Луны - 384тыс.км.Чем ближе предмет,тем большим он нам кажется .Луна по сравнению с Солнцем ближе к нам почти в 400раз, и в то же время ее диаметр меньше диаметра Солнца также приблизительно в 400раз.Поэтому видимые размеры Луны и Солнца почти одинаковы.Луна,таким образом,может закрыть от нас Солнце.Однако расстояния Солнца и Луны от Земли не остаются постоянными,а слегка изменяются.Происходит это потому,что путь Земли вокруг Солнца и путь Луны вокруг Земли — не окружности,а эллипсы.С изменением расстояний между этими телами изменяются и их видимые размеры.

.Луна по сравнению с Солнцем ближе к нам почти в 400раз, и в то же время ее диаметр меньше диаметра Солнца также приблизительно в 400раз.Поэтому видимые размеры Луны и Солнца почти одинаковы.Луна,таким образом,может закрыть от нас Солнце.Однако расстояния Солнца и Луны от Земли не остаются постоянными,а слегка изменяются.Происходит это потому,что путь Земли вокруг Солнца и путь Луны вокруг Земли — не окружности,а эллипсы.С изменением расстояний между этими телами изменяются и их видимые размеры.

.Луна по сравнению с Солнцем ближе к нам почти в 400раз, и в то же время ее диаметр меньше диаметра Солнца также приблизительно в 400раз.Поэтому видимые размеры Луны и Солнца почти одинаковы.Луна,таким образом,может закрыть от нас Солнце.Однако расстояния Солнца и Луны от Земли не остаются постоянными,а слегка изменяются.Происходит это потому,что путь Земли вокруг Солнца и путь Луны вокруг Земли — не окружности,а эллипсы.С изменением расстояний между этими телами изменяются и их видимые размеры.

.Луна по сравнению с Солнцем ближе к нам почти в 400раз, и в то же время ее диаметр меньше диаметра Солнца также приблизительно в 400раз.Поэтому видимые размеры Луны и Солнца почти одинаковы.Луна,таким образом,может закрыть от нас Солнце.Однако расстояния Солнца и Луны от Земли не остаются постоянными,а слегка изменяются.Происходит это потому,что путь Земли вокруг Солнца и путь Луны вокруг Земли — не окружности,а эллипсы.С изменением расстояний между этими телами изменяются и их видимые размеры.

1 Земля

2 орбита спутника

3 спутник Земли

4 линия земного экватора

5 ось вращения Земли

6 перигей

7 апогей

8 линия апсид

Если в момент солнечного затмения Луна находится в наименьшем удалении от Земли,то лунный диск будет несколько больше солнечного.Луна целиком закроет собой Солнце,и затмение будет полным.Если же во время затмения Луна находится в наибольшем удалении от Земли,то она будет иметь несколько меньшие видимые размеры и закрыть Солнце целиком не сможет.Останется незакрытым светлый ободок Солнца,который во время затмения будет виден как яркое тоненькое кольцо вокруг черного диска Луны.Такое затмение называют кольцеобразным.2 орбита спутника

3 спутник Земли

4 линия земного экватора

5 ось вращения Земли

6 перигей

7 апогей

8 линия апсид

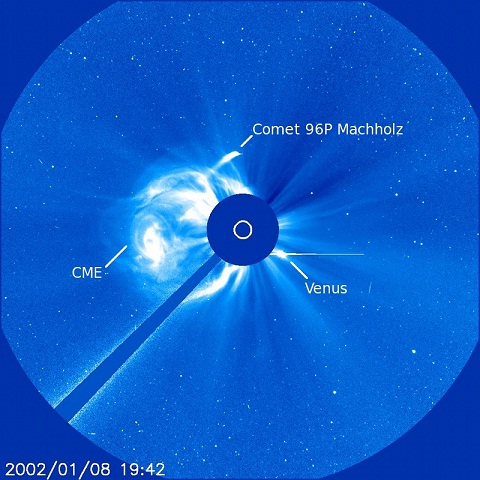

Вспышки на солнце

Казалось бы,солнечные затмения должны случаться ежемесячно,каждое новолуние.Однако этого не происходит.Если бы Земля и Луна двигались в oдной плоскости,то в каждое новолуние Луна действительно оказывалась бы точно на прямой линии,соединяющей Землю и Солнце,и происходило бы затмение.На самом деле Земля движется вокруг Солнца в одной плоскости,а Луна вокруг Земли— в другой.Эти плоскости не совпадают.Поэтому часто во время новолуний Луна приходит либо выше Солнца,либо ниже.Видимый путь Луны на небе не совпадает с тем путем,по которому движется Солнце.Эти пути пересекаются в двух противоположных точках,которые называются узлами лунной орбиты.Вблизи этих точек пути Солнца и Луны близко подходят друг к другу.И только в том случае,когда новолуние происходит вблизи узла,оно сопровождается затмением.

Всего навсего солнце и луна

Затмение будет полным или кольцеобразным,если в новолуние Солнце и Луна будут находиться почти в узле.Если же Солнце в момент новолуния окажется на некотором расстоянии от узла,то центры лунного н солнечного дисков не совпадут и Луна закроет Солнце лишь частично. Такое затмение называется частным.Луна перемещается среди звезд с запада на восток.Поэтому закрытие Солнца Луной начинается с его западного,т.е. правого,края.Степень закрытия называется фазой затмения.Ежегодно бывает не менее 2-х солнечных затмений.Максимальное количество солнечных затмений в год для Земли - 5.Трудно представить себе,что солнечные затмения происходят так часто:ведь каждому из нас наблюдать затмения приходится чрезвычайно редко.Объясняется это тем,что во время солнечного затмения тень от Луны падает не на всю Землю.Упавшая тень имеет форму почти круглого пятна,поперечник которого может достигать самое 6ольшое 270км.Это пятно покроет лишь ничтожно малую долю земной поверхности

В данный момент только на этой части Земли и будет видно полное солнечное затмение.Луна движется по своей орбите со скоростью около 1 км/сек.Следовательно,ее тень с большой скоростью движется по земной поверхности и не может надолго закрыть какое-то одно место на земном шаре.Поэтому полное солнечное затмение никогда не может продолжаться более 8минут.Таким образом,лунная тень,двигаясь по Земле,описывает узкую,но длинную полосу,на которой последовательно наблюдается полное солнечное затмение.Протяженность полосы полного солнечного затмения достигает нескольких тысяч километров.И все же площадь,покрываемая тенью,оказывается незначительной по сравнению со всей поверхностью Земли.Кроме того,в полосе полного затмения часто оказываются океаны,пустыни и малонаселенные районы Земли.Вокруг пятна лунной тени располагается область полутени,здесь затмение будет частным.Поперечник области полутени составляет около 6—7тыс.км.

В данный момент только на этой части Земли и будет видно полное солнечное затмение.Луна движется по своей орбите со скоростью около 1 км/сек.Следовательно,ее тень с большой скоростью движется по земной поверхности и не может надолго закрыть какое-то одно место на земном шаре.Поэтому полное солнечное затмение никогда не может продолжаться более 8минут.Таким образом,лунная тень,двигаясь по Земле,описывает узкую,но длинную полосу,на которой последовательно наблюдается полное солнечное затмение.Протяженность полосы полного солнечного затмения достигает нескольких тысяч километров.И все же площадь,покрываемая тенью,оказывается незначительной по сравнению со всей поверхностью Земли.Кроме того,в полосе полного затмения часто оказываются океаны,пустыни и малонаселенные районы Земли.Вокруг пятна лунной тени располагается область полутени,здесь затмение будет частным.Поперечник области полутени составляет около 6—7тыс.км. Для наблюдателя,который будет находиться вблизи края этой области,лишь незначительная доля солнечного диска покроется Луной.Такое затмение может вообще пройти незамеченным.Можно ли точно предсказать наступление затмения?Ученые еще в древности установили что через 6585дней и 8часов,что составляет 18лет 11дней 8часов,затмения повторяются.Происходит это потому,что именно через такой промежуток времени расположение в пространстве Луны,Земли и Солнца повторяется.Этот промежуток был назван саросом,что значит повтореиие.В течение одного сароса в среднем бывает 43 солнечных затмения,из них 15частных,15 кольцеобразных и 13полных.Прибавляя к датам затмений,наблюдавшихся в течение одного сароса,18лет 11дней и 8часов,мы сможем предсказать наступление затмений в будующем.Однако в саросе содержится не целое число дней,а 6585дней и 8часов.За эти 8часов Земля повернется на треть оборота и будет обращена к Солнцу уже другой частью своей поверхности.

Для наблюдателя,который будет находиться вблизи края этой области,лишь незначительная доля солнечного диска покроется Луной.Такое затмение может вообще пройти незамеченным.Можно ли точно предсказать наступление затмения?Ученые еще в древности установили что через 6585дней и 8часов,что составляет 18лет 11дней 8часов,затмения повторяются.Происходит это потому,что именно через такой промежуток времени расположение в пространстве Луны,Земли и Солнца повторяется.Этот промежуток был назван саросом,что значит повтореиие.В течение одного сароса в среднем бывает 43 солнечных затмения,из них 15частных,15 кольцеобразных и 13полных.Прибавляя к датам затмений,наблюдавшихся в течение одного сароса,18лет 11дней и 8часов,мы сможем предсказать наступление затмений в будующем.Однако в саросе содержится не целое число дней,а 6585дней и 8часов.За эти 8часов Земля повернется на треть оборота и будет обращена к Солнцу уже другой частью своей поверхности. Поэтому следующее затмение будет наблюдаться в другим районе Земли.В одном и том же месте Земли полное солнечное затмение наблюдается один раз в 250-300лет.Как видите,предсказать день затмения очень легко.Предсказание же точного времени его наступления и условий его видимости - трудная задача;чтобы решить ее,астрономы в течение нескольких столетий изучали движение Земли и Луны.В настоящее время затмения предсказывают очень точно.Ошибка в предсказании момента наступления затмения не превосходит 2—4секунд.

Поэтому следующее затмение будет наблюдаться в другим районе Земли.В одном и том же месте Земли полное солнечное затмение наблюдается один раз в 250-300лет.Как видите,предсказать день затмения очень легко.Предсказание же точного времени его наступления и условий его видимости - трудная задача;чтобы решить ее,астрономы в течение нескольких столетий изучали движение Земли и Луны.В настоящее время затмения предсказывают очень точно.Ошибка в предсказании момента наступления затмения не превосходит 2—4секунд.

Гравитационное влияние Солнца и Луны сказывается на всех оболочках Земли — воздушной, водной и земной, несмотря на огромные расстояния, отделяющие их от Земли. Отметим, что само понятие гравитации как физического фактора стало известно лишь к середине XVII в., когда этот термин был введен великим физиком Исааком Ньютоном. Затем, после многочисленных работ ученых разных стран, выполненных в XIX и XX вв., стали ясными физические основы гравитационного влияния на Землю Луны и Солнца.

Приливные явления возникают за счет совместного гравитационного действия Луны и Солнца на Землю. Наибольшее влияние оказывает Луна, которая несмотря на свои несоизмеримо малые размеры по сравнению с Солнцем, находится на более близком к Земле расстоянии (356 000 км), чем Солнце (150-106 км).

Морские и океанические приливы и отливы, повторяющиеся 2 раза в сутки, легко заметны наблюдателю по периодическому повышению и понижению уровня воды в прибрежных районах. Взаимное расположение Земли, Луны и Солнца в космическом пространстве все время изменяется и поэтому величина приливов также изменяется. Ее определяют с помощью приборов, измеряющих высоту поверхности воды во время приливов.

Приливы достигают максимума в новолуние и полнолуние (сизигийные приливы, от латинского слова «сизигий» — соединение), когда Луна и Солнце оказываются на одной прямой линии с Землей. Минимальные приливы, называемые квадратурными (от латинского слова «квадратура» — четверть), наблюдаются в фазе первой и последней четверти Луны, когда разница астродолгот Луны и Солнца составляет 90°, т. е. они располагаются под прямым углом друг к другу.

|

| 19.06.2011 |

|

| на фото показаны дни равноденствия и солнцестояния,а так же движение солнца по небосводу. |

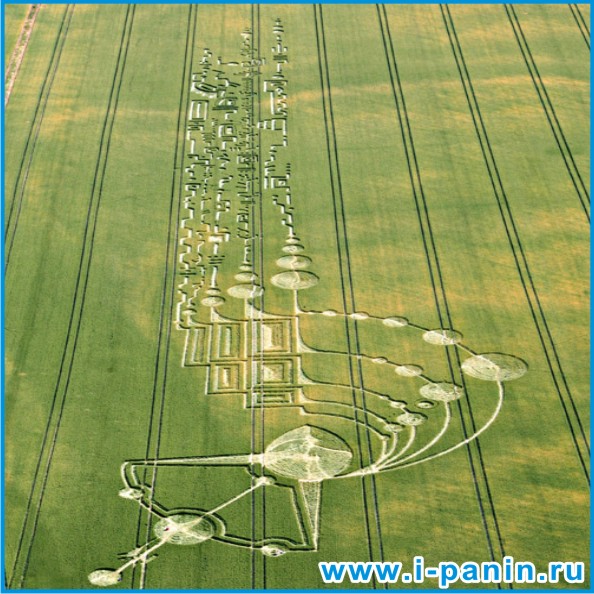

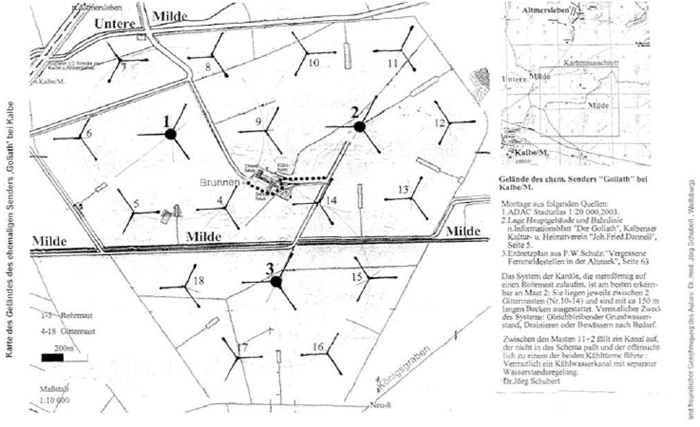

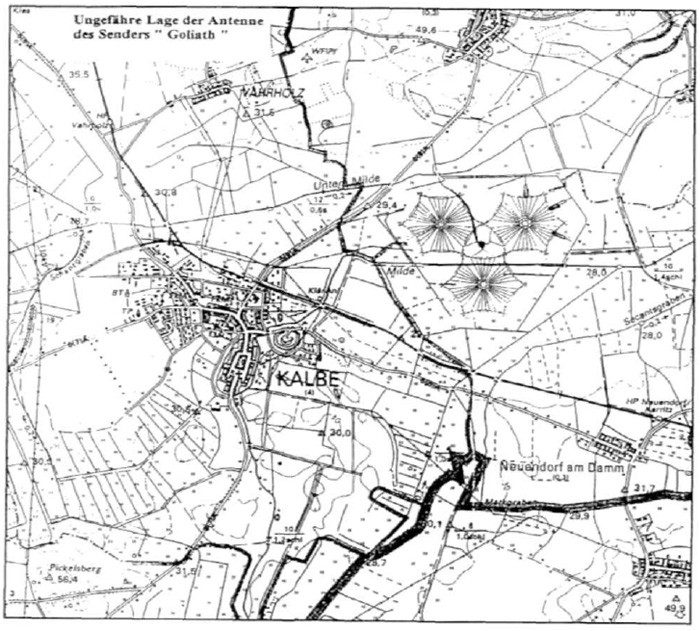

хотя прога солнечной системы показывает что расположение меркурия ,венеры и земли сответствует рисунку на данный день,но вот на орбите марса никого нет,а на орбите юпитера целых два объекта

расположение планет на момент создания рисунка,очень похоже,но только про марс забыли,а юпитер и сатурн оказались на одной орбите,это ещё раз доказывает,что кто то не хочет чтоб люди поняли о чём речь,точнее сказать тот кто хочет выдать это за солнечную систему ,просто сбивает с толку,моё мнение.

Думаю это не просто сходство, лично для себя определил как очевидное доказательство.

Думаю это не просто сходство, лично для себя определил как очевидное доказательство.